Da Reset-Dialogues on Civilizations

Esordienti provenienti dal cinema indipendente, che si sono formati le ossa come aiutoregisti o sceneggiatori, e che hanno conquistato visibilità nei festival internazionali. Una commistione sempre più frequente, anche se non sempre riuscita, tra il cinema mainstream e quello d’autore. E poi, una serie di tematiche politiche e sociali che “passano” attraverso i festival e che fanno discutere, fuori e dentro l’India. Ancora, temi quali le critiche al sistema giudiziario indiano, o a quello castale. Infine, denunce coraggiose, con argomenti forti quali la disabilità e l’omosessualità trattati con intelligenza, in modo da passare indenni attraverso le maglie della censura.

[dt_quote type=”blockquote” font_size=”big” animation=”none” background=”plain”] Di questo e di altro ResetDoc ha parlato con Sabrina Ciolfi, docente di Cultura e Cinema Indiano all’Università degli Studi di Milano, a proposito della passata stagione cinematografica indiana.[/dt_quote]

Di questo e di altro ResetDoc ha parlato con Sabrina Ciolfi, docente di Cultura e Cinema Indiano all’Università degli Studi di Milano, a proposito della passata stagione cinematografica indiana.[/dt_quote]

Potrebbe fornirci uno stato dell’arte del cinema indiano del 2015?

Abbiamo assistito ad una stagione cinematografica molto variegata e che diventa ogni anno più interessante. I grandi numeri come al solito li fa il cinema in lingua hindi, in particolare quello commerciale (Bollywood), dove i grandi attori, i più conosciuti e i più amati dal pubblico, hanno sempre grande successo, mentre nuove leve si aggiungono allo star system. Poi c’è il cinema indipendente che fa meno incassi ma che emerge sempre di più a livello nazionale e, soprattutto, a quello internazionale nei circuiti dei festival. Infine, le produzioni regionali, o locali, con una ventina di realtà cinematografiche diverse. Per quanto riguarda la produzione bollywoodiana “classica” un film del 2015, Bajrangi Bhaijaan (“Fratello Bajrangi”) di Kabir Khan, si è classificato secondo come incassi nella storia del cinema indiano. Un altro film di successo è stato Bajirao Mastani (“Bajirao Mastani”), uscito a dicembre 2015: si tratta di un film epico, una storia d’amore ambientata nel Settecento che ha come protagonisti tre degli attori più amati di Bollywood, Ranveer Singh, Deepika Padukone e Priyanka Chopra. Quest’ultima, ex Miss Mondo e star di Bollywood, negli ultimi tempi ha avuto un grandissimo successo internazionale come protagonista di Quantico, serie TV americana. Questo ha acceso i cuori del pubblico indiano e generato un sentimento di orgoglio nazionale; l’attrice è stata presente anche alla notte degli Oscar e, grazie alla sua esperienza, le porte di Hollywood si potrebbero aprire anche per altri suoi colleghi indiani.

Quali esordienti dobbiamo tenere d’occhio?

Di esordienti alla regia, come già avviene da diversi anni, ce ne sono stati diversi, in particolare nel cinema indipendente ma anche nel cinema mainstream, dove i nuovi registi portano temi innovativi e uno stile narrativo diverso dai soli schemi predefiniti. In genere gli esordienti hanno già un passato da sceneggiatori o da assistenti alla regia di professionisti affermati. Essi inoltre spesso provengono dai laboratori che sono stati creati all’interno dei principali festival internazionali e, per il valore del loro progetto, sono stati spinti economicamente a portarlo avanti. È quello che è avvenuto con The Lunchbox (“Il cestino da pranzo”), proveniente dal TorinoFilmLab del Festival del Cinema di Torino, che è uscito anche in Italia nel 2014, dopo tanti anni che non uscivano film indiani. Tra i registi dei migliori film usciti in India nel 2015 si possono citare Neeraj Ghaywan, con Masaan (“Crematorio”), un film presentato a Cannes nel 2014, e Chaitanya Tamhane, regista di Court (“La Corte”), film in concorso a Venezia nel 2014, che ha vinto ben due premi: uno nella sezione Orizzonti e uno come migliore opera prima (premio Luigi De Laurentiis). Titli (“La farfalla”) è anch’esso il film di un debuttante alla regia, Kanu Behl, e anche questo è stato presentato a Cannes nel 2014.

Quale relazione tra il grande schermo mainstream e il cinema indipendente?

Le connessioni sono sempre più evidenti. Ci sono, soprattutto nel cinema commerciale, tentativi di sperimentare nuove idee dopo anni di grande omologazione. Negli anni Novanta era molto in voga il family drama, commedia a lieto fine dove due giovani, dapprima separati, alla fine riuscivano a ritornare insieme (il tutto accompagnato da danze e canti). Poi, con il nuovo millennio, i produttori hanno tentato di sperimentare anche formule nuove, incoraggiando i registi in questo senso. Un esempio di questi film, che è uscito nel 2015 ed ha partecipato anche allo scorso River to River Florence Film Festival, è Dum Laga Ke Haisha (“Metticela tutta!”) di Sharat Katariya, anche lui esordiente alla regia e già autore di Titli, che tratta il tema del matrimonio combinato ma in chiave diversa da quella tradizionale. È un film molto gradevole, non particolarmente impegnato, ma che non rispetta il canovaccio del family drama bollywoodiano. Il film, prodotto dalla più grande casa di produzione di Bollywood, la Yash Raj Films, ha messo d’accordo critica e pubblico, e ciò è emblematico di un esperimento ben riuscito. Un altro film che aveva creato grandi aspettative è Bombay Velvet, un crime drama coprodotto e diretto da Anurag Kashyap, che da una decina d’anni è l’emblema dei registi impegnati e indipendenti in India. La pellicola si basa su un libro di un professore di storia dell’università di Princeton, Gyan Prakash, dedicato alla città di Bombay (l’opera è stata tradotta in Italia con il titolo “La città color zafferano”). Purtroppo, pur con un cast ricco di grandi attori, la pellicola non ha dato grandi risultati, proprio per la sua incapacità di coniugare l’anima “indipendente” del cinema indiano con quella mainstream.

Quanto c’è di “politico” nella passata stagione cinematografica? E quale film sceglierebbe per illustrare questa tendenza? Mi sembra che un film significativo in proposito sia Court, che parla di un cantante folk appartenente alla cosiddetta casta degli Intoccabili che viene citato in giudizio per aver istigato al suicidio con le sue canzoni un operaio (l’uomo risulta poi essere morto sul lavoro perché ubriaco e quindi non attento alle norme di sicurezza).

Il problema delle disuguaglianze sociali è sempre stato molto presente nel cinema indiano, soprattutto in quello indipendente. A proposito di Court condivido la sua scelta nel considerarlo un film “politico”, che ha destato molto interesse in India. È il film che quest’anno l’India ha scelto per essere rappresentata agli Oscar come film in lingua straniera, anche se poi la pellicola non è entrata nella cinquina. Court è un film in lingua marathi; oltre a quelli di Venezia, ha vinto numerosi altri premi internazionali e ha scatenato un acceso dibattito in India per i temi trattati: la complessità del sistema legale indiano, spesso antiquato, e la libertà d’espressione, tema di grandissima attualità. La cosa singolare è che il cast è prevalentemente costituito da non professionisti, per cui lo stile di questo film è molto “reale”, con poca finzione. Occorre considerare, però, che film come questi non fanno grandi numeri: hanno una distribuzione molto limitata all’interno delle grandi città e vengono scelti solo da una certa élite della società, intellettuale e di upper middle class. Nonostante ciò, film come Court hanno una grande importanza perché fanno discutere in India e a livello internazionale, grazie al circuito dei festival.

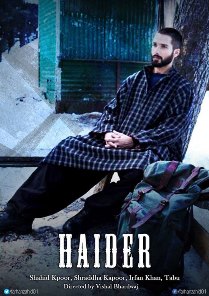

Un caso di omicidio a finale aperto è, invece, affrontato in Talvar (“Il colpevole”), di Meghna Gulzar, con la sceneggiatura di Vishal Bardvaj, regista di Haider, trasposizione cinematografica indiana dell’Amleto di Shakespeare. Si potrebbe definire “politica” la scelta di affrontare in un film un caso irrisolto che ha diviso l’opinione pubblica, con gli accusatori dei genitori della quattordicenne uccisa che propendono per il delitto passionale con una certa morbosità?

Direi di sì. Anche questo è un film che ha fatto parlare molto di sé in India poiché affronta temi di grande attualità. Al di là della vicenda di cronaca che è molto conosciuta e che quindi ha destato molto interesse, la storia ha degli importanti risvolti di carattere sociale, una critica rivolta al sistema giudiziario indiano, un po’ come in Court, nonché ai media e alle forze dell’ordine. Questo genere cinematografico è ancora poco esplorato in India: ricordo un film di qualche anno fa che trattava un argomento simile, No One Killed Jessica (“Nessuno ha ucciso Jessica”). Talvar, che ha un cast formato da grandi attori quali Irrfan Khan, molto amato anche a livello internazionale, è stato presentato in anteprima al Toronto Film Festival del 2015.

Come valuta il film in lingua Tamil Kaaka Muttai (“Uovo del corvo”) di M. Manikandan? Questa volta un film non in hindi ha conquistato il mercato anche dei blockbuster?

Anche questo film è stato presentato al Toronto International Film Festival del 2014 e al Roma Film Festival del 2014 e ha vinto diversi premi nazionali. Nonostante Kaaka Muttai sia in lingua tamil e provenga dall’industria cinematografica del Tamil Nadu, seconda dopo quella di Mumbai, è riuscito a chiamare su di sé l’attenzione anche a livello internazionale, ed è la dimostrazione di come, in questi ultimi anni, le cinematografie regionali, soprattutto del Sud dell’India (in lingua malayalam, marathi, kannada e, in questo caso, tamil), producano piccoli grandi capolavori che escono dai confini dei propri Stati. La storia è quella di due fratellini che vivono negli slum di Chennai, capitale del Tamil Nadu ed ex Madras, con l’anziana nonna e la mamma, mentre il loro padre è in galera. In un’India globalizzata che offre beni di consumo di ogni tipo i bambini chiedono alla mamma di comprare delle cose che lei non può permettersi. Essi sognano di assaggiare una pizza, e s’ingegnano per trovare del denaro per comprarla, ma vengono scacciati dal locale e picchiati perché malvestiti. Però la scena viene filmata, il proprietario della pizzeria esposto alla gogna mediatica ma tutto si risolve bene per lui: alla fine “chiede scusa” ai bambini e, seguito dalle telecamere, li invita a mangiare la pizza gratis ogni volta che vorranno. Anche questo film parla delle differenze sociali dell’India, in un momento in cui la forbice tra ricchi e poveri si va sempre più allargando, e appartiene a un filone già sperimentato con successo negli ultimi anni: si raccontano ingiustizie sociali tramite storie dove i protagonisti sono dei bambini.

Un film come Masaan si presenta con un finale aperto, che vede due storie parallele incontrarsi: un ragazzo di casta bassa, Deepak, che studia ingegneria civile e i cui parenti cremano i cadaveri a Banaras, si innamora di una ragazza di casta elevata, Shaalu, che muore durante un pellegrinaggio con la famiglia. Nello stesso tempo, una coppia viene sorpresa dalla polizia in un hotel mentre fa sesso e il giovane, Piyush, studente, per la vergogna si suicida: dopo essere stato ricattato da un poliziotto corrotto il padre della giovane Devi accetta che lei provi a rifarsi una vita iscrivendosi all’università di Allahabad. Devi e Deepak, privati dei rispettivi partner, si ritrovano simbolicamente su una barca sulle rive del Gange verso Sangam, forse per una vita insieme. La critica ha accolto generalmente con entusiasmo questo film, che presenta temi sociali dal forte impatto emotivo quali il sesso prematrimoniale e i rapporti tra caste. Qual è il suo parere in merito?

Sono temi molto amati dal cinema indipendente. Recentemente in India si sono verificati degli episodi che sembrano ricalcare la vicenda del film. Nell’agosto 2015 a Mumbai la polizia ha fatto irruzione in piccoli hotel di periferia frequentati da coppie di giovani amanti, ma adulti e consenzienti, rei di aver offeso con la loro condotta il pubblico pudore. Decine di queste coppie sono state prelevate, arrestate, umiliate pubblicamente e multate per il loro comportamento. Addirittura i genitori di alcuni studenti sono stati convocati dalla polizia, come nel film. Masaan è apparso come l’anticipatore di questi fatti e ne ha tratto visibilità. Anche questo film è stato molto apprezzato a livello internazionale ed è andato a Cannes, dove ha vinto dei premi importanti. Anche in questo caso il regista è un esordiente, ma prima è stato assistente alla regia di Anurag Kashyap. Quanto ai rapporti fra caste, questo è un tema molto delicato in India e, in proposito, Masaan, che è un film di denuncia, lo ha affrontato in modo molto coraggioso.

Quest’anno sono stati trattati anche altri argomenti sociali forti, come in Margarita with a Straw (“Un margarita con la cannuccia”), di Shonali Bose, dove una ragazza indiana disabile, che va a studiare a New York con la madre, all’università conosce una compagna cieca con la quale ha una storia d’amore. Sempre la ragazza non esita ad andare a letto con un coetaneo, e a dire alla madre e alla compagna che è bisex. Quanto ricorrono nei film indiani argomenti per lo più ancora considerati tabù anche per un pubblico occidentale?

Anche questo è un film che non hanno visto in molti in India. Gli argomenti trattati nel film sono considerati assolutamente scabrosi nell’India contemporanea, dove la censura è molto rigida. Nonostante ciò la pellicola è riuscita a passare indenne dalle sue maglie grazie alla regista che intelligentemente l’ha aggirata. Margarita with a Straw parla di omosessualità in un paese in cui questa è ancora un crimine. Il film ha suscitato molti dibattiti e ha avuto un grande impatto all’estero. Vorrei far notare quanto nel film sia stata apprezzata la protagonista, l’attrice Kalki Koechlin, che è un personaggio davvero singolare: ha debuttato con Dev D, del 2009, diretto da Anurag Kashyap, che in seguito è diventato suo marito e di cui è stata per anni la musa ispiratrice, co–sceneggiatrice e protagonista di altri suoi film. Kalki è l’esempio vivente della multiculturalità, in quanto è nata e cresciuta in India da genitori francesi, ex hippy trasferitisi a Pondicherry negli anni Settanta. Dopo le scuole è andata a Londra per studiare recitazione e teatro, per poi ritornare in India e lavorare. Kalki è un’attrice di Bollywood, si presta a commedie romantiche, sa ballare, ma è anche un’attrice teatrale e una donna molto impegnata ed è diventata un emblema della violenza sessuale contro le donne. A seguito del grave episodio di violenza sessuale avvenuto a Delhi nel 2012, l’attrice è stata protagonista di un video che ha avuto una diffusione virale sul web e il cui motto era: It’s your fault (“È colpa tua”), una denuncia dell’escalation della violenza sulle donne, ma soprattutto una presa di posizione contro le agghiaccianti affermazioni di alcuni esponenti dell’estrema destra fondamentalista hindu che cercavano di interpretare i fenomeni di violenza come colpa delle ragazze dai comportamenti troppo liberi. D’altra parte Kalki è anche un’icona di stile in India e lo scorso anno ha anche calcato le passerelle di Milano, come testimonial di un famoso marchio italiano di accessori.

Nella foto di copertina: la locandina di Kaaka Muttai, uno dei film indiani più discussi dell’ultima stagione

Un testo filmico sfaccettato, a più mani. E anche l’interpretazione dei personaggi sfaccettata, a più mani, cosicché non c’è una sola verità. Ancora, l’illusione di un’India che verrà ma che in realtà non esiste, dove hindu, musulmani e cristiani potranno convivere pacificamente. Infine, un’opera dove reali sono i personaggi, ma dove il contesto è irreale, come se la realtà dovesse essere indorata, quasi data a dosi omeopatiche. Queste, in sintesi, le conclusioni a cui arrivano i tre coautori, W. Elison, C. L. Novetzke e A. Rotman di Amar, Akbar, Anthony. Bollywood, Brotherhood, and the Nation.

Un testo filmico sfaccettato, a più mani. E anche l’interpretazione dei personaggi sfaccettata, a più mani, cosicché non c’è una sola verità. Ancora, l’illusione di un’India che verrà ma che in realtà non esiste, dove hindu, musulmani e cristiani potranno convivere pacificamente. Infine, un’opera dove reali sono i personaggi, ma dove il contesto è irreale, come se la realtà dovesse essere indorata, quasi data a dosi omeopatiche. Queste, in sintesi, le conclusioni a cui arrivano i tre coautori, W. Elison, C. L. Novetzke e A. Rotman di Amar, Akbar, Anthony. Bollywood, Brotherhood, and the Nation.

Di questo e di altro ResetDoc ha parlato con Sabrina Ciolfi, docente di Cultura e Cinema Indiano all’Università degli Studi di Milano, a proposito della passata stagione cinematografica indiana.[/dt_quote]

Di questo e di altro ResetDoc ha parlato con Sabrina Ciolfi, docente di Cultura e Cinema Indiano all’Università degli Studi di Milano, a proposito della passata stagione cinematografica indiana.[/dt_quote]